地域包括ケアシステムとは、地域の包括的な支援・サービス提供体制のことをいいます。

地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢や要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことです。

「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が包括的・一体的に提供される体制(地域包括ケアシステム)となります。

高齢化は日本全体で進んでいますが、地域ごとに高齢化の進行度合いは異なるため、この体制は地域の特性に応じで設計される必要があります。

厚生労働省においては、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています

参考:厚生労働省、地域包括ケアシステムの構築に向けて

地域包括ケアシステムの必要性とは

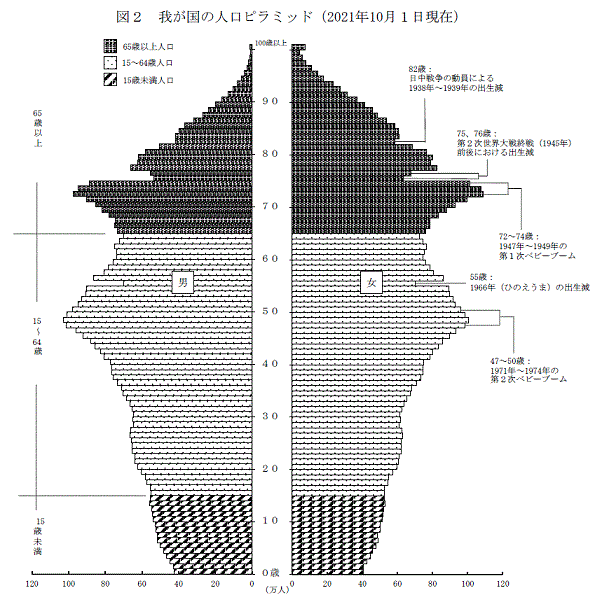

地域包括ケアシステムの必要性の背景には、日本の人口ピラミッドがあります。

日本は人口ピラミッドからわかるように、高齢化と人口減少という問題を抱えています。

総務省「人口統計」

高齢者が増えると、比例して要介護者も増えます。

一方、支える側の若い世代、労働世代は減少傾向となりますので、

【介護やケアを必要としているが、適切なサービス】を受けることができない、という人が増える危険性があります。

ですので、地域内で助け合う体制として「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が包括的・一体的に提供される地域包括ケアシステムが必要になるのです。

地域包括システムの構成要素

地域包括ケアシステムは、5つの要素から構成されます。

1、医療

日常的な医療をかかりつけ医や連携病院が担い、病気の際の入院などを急性期病院ほかが対応するということになります。

関係機関同士で連携を取ることで、日常的な医療と緊急性のある医療を繋げることができます。

医療と介護の連携も同様に、関係機関同士が情報を共有していくことで成立ちます。

2、介護

在宅系サービスは、訪問介護・訪問看護など、在宅生活を支援するためのサービスです。

施設・居住系サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等や、小規模多機能型居宅介護のような地域密着型サービスを指します。

3、住まい

サービス付き高齢者向け住宅等の提供だけでなく、賃貸住宅に入居する際に必要となる保証人を確保するなどといった手続き関係も支援も、地域包括ケアシステムには含まれます。

4、生活支援

生活支援は食事の準備などサービス化できる支援から、近隣住民の声掛けや見守りなどの支援まで幅広く、専門職を必ずしも必要としないため、担い手も多様です

5、予防

介護予防サービスを積極的に活用し、要支援1あるいは要支援2の人も自宅で暮らしていけるような体裁を整えることが目指すべき形といえます。

生活支援と密接に関わり、地域交流・社会参加の機会の提供、家事援助や外出援助などの自立支援などを促します。

地域包括システムの今後の課題点

地域包括ケアシステムが発展してくためには、解決すべき課題がいくつかあると考えられます。

まずは【認知度】と【医療連携】です。

言葉としては聞いたことがあるけど、実際何を行っているのか分からない。

という方も決して少なくない状況です。

支援の当事者である高齢者やその家族に知ってもらうことはもちろん、医療機関や介護事業所、その他の法人、地域住民への理解を求めることも重要です。

次に【担い手不足】があげられます。

専門職も専門職以外の担い手も、日本の人口ピラミッドからもわかるように減少していくことは間違いありません。

ですので限られた人材の中から、各イベントの主催や支援を行う人を確保する必要があります。

限られた人的資源を有効活用するには、元気な高齢者に社会参加を促し、生活支援の担い手として活躍してもらうことも有効かと思われます。

高齢者自身が参加することで、そのこと自体も予防活動の一環ともなりうると考えられます。

今回は【地域包括ケアシステム】についてまとめました。

このシステムが機能することで、介護予防や医療、生活支援などのサービスを地域で一体となって提供することができるようになります。

このシステムの必要性や重要性が高まる一方、担い手不足や医療介護の連携不足等の問題点の解決が必要な状況でもあります。

ぜひ一度、地域包括ケアシステムの構築を含めたより良い地域づくりについて考えてみてください。

おうちのカンゴは、東京都23区内中心に12拠点ある訪問看護ステーションです。

会社概要を確認したい方はこちら。