公的保障である介護保険と医療保険、どのような違いがあるのでしょうか?

訪問看護を利用する際にどちらが適用されるのかについてまとめました。

目次

介護保険制度

40歳以上になると介護保険の被保険者となり、健康保険に加え介護保険料を納めることになります。

40歳以上になると皆が加入する、ということですね。

介護保険制度とは、介護サービスを受ける際に、その費用を給付してくれる保険です。

給付される金額は、被保険者の介護度によって変動があります。

被保険者の自己負担額は基本的に1割となるが、所得によって2~3割となる人もいます。

申請,認定,サービス利用の手順

お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行い、審査を経て認定を得た後にサービスを受ける流れとなります。

認定調査として、市区町村の職員による訪問,聞き取り調査の実施や、かかりつけ医が作成する主治医意見書が用いられます。それらの調査を元に、市区町村が要介護度を決定します。

①要介護認定の申請

申請には、介護保険被保険者証、身分証明書等が必要です。

40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

②認定調査、主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

③審査判定、認定

調査結果と主治医意見書に基づき、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。

その後、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

認定が出た後、担当するケアマネージャーがケアプランを作成してくれます。

こうして、介護保険サービスが利用できるようになるのです。

自己負担割合と利用限度額

介護保険に加入すると、介護保険サービスの利用料が自己負担割合だけで済むようになります。

自己負担割合は所得に応じて1割、2割、3割の3段階に分かれます。

また利用額には限度があり、受けたサービス料が全て1割(もしくは2,3割)になるわけではございません。

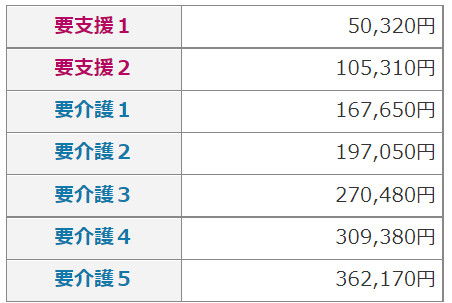

介護度別に利用限度額は異なります。

厚生労働省「サービスにかかる利用料」

受けられるサービス例

◆介護の相談、ケアプランの作成

居宅介護支援

◆自宅訪問サービス

訪問介護や訪問看護,リハビリなど

◆施設に通うサービス

デイサービス、通所リハビリ、通所介護など

◆施設等の生活サービス

特別養護老人ホーム、老健、有料老人ホームなど

◆宿泊サービス

ショートステイなど

◆福祉用具関連

福祉用具レンタル、特定福祉用具販売など

医療保険制度

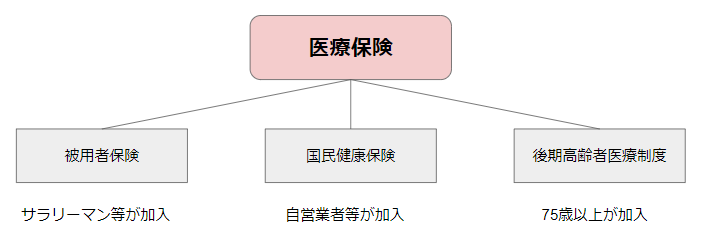

被保険者があらかじめ保険者に保険料を払うことで、実際に医療を受けたときに、医療費の支払いに充てることができる仕組みです。

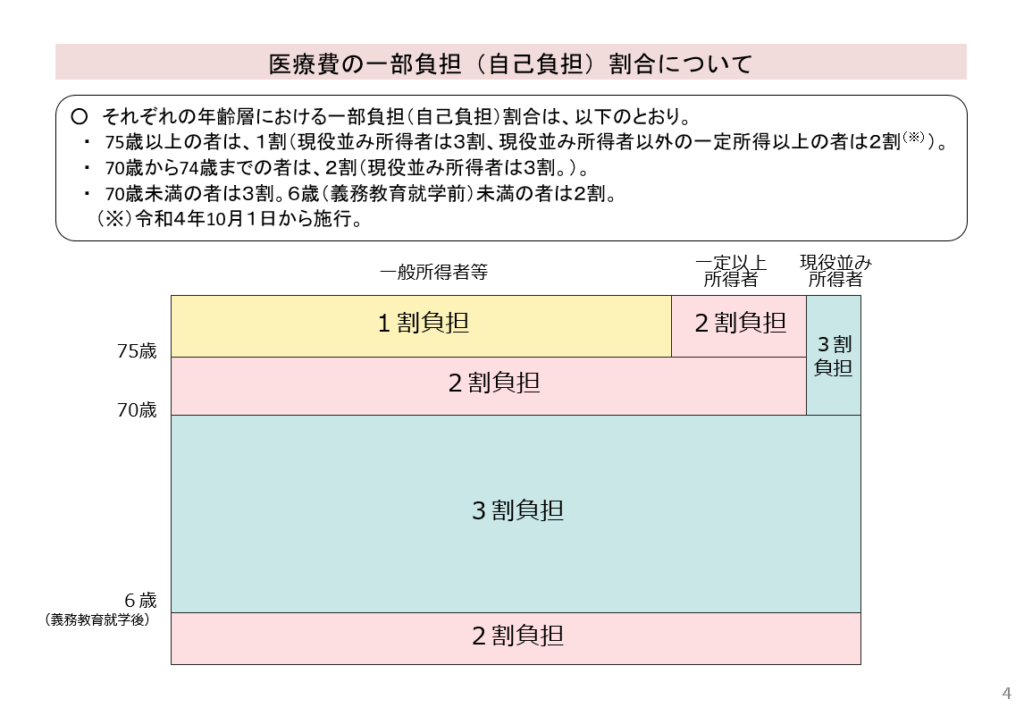

医療機関にかかった際、健康保険証を提示することで、かかった医療費の原則1~3割を支払えば済み、残りは自分が加入する医療保険から支払われることになります。

厚生労働省「我が国の医療保険制度」

加入する医療保険については、加入する人の職業によって異なります。

誰もが、何かしらの医療保険には加入している、ということになります。

介護保険制度と医療保険制度の違い

介護保険と医療保険、2つの公的保険にはどのような違いがあるのでしょうか?

◆目的の違い

介護保険:介護にかかる費用の補填

医療保険:病気やケガをした際の医療費の補填

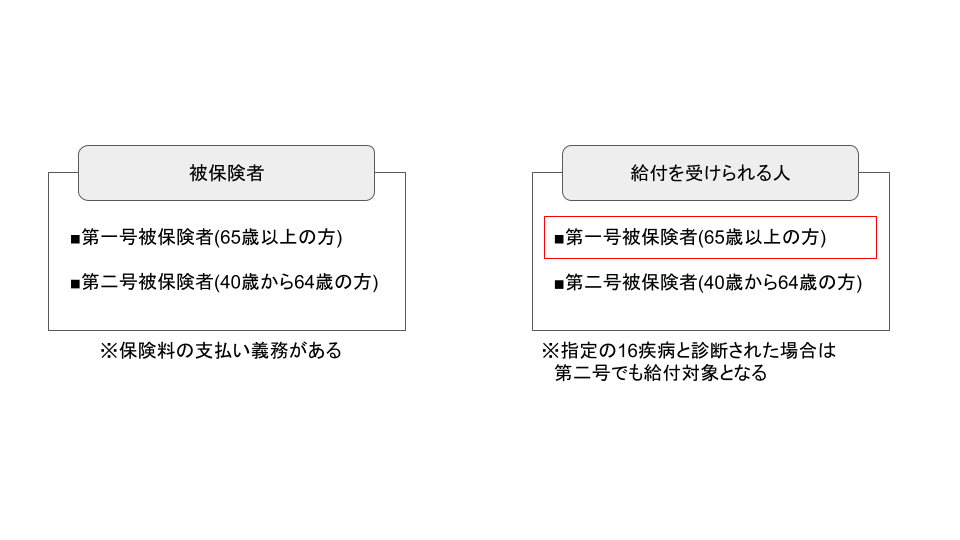

◆加入対象

介護保険:40歳以上の全日本国民に加入義務あり。給付を受けるのは、第一号(65歳以上)と第二号(40~64歳)で異なる。

医療保険:全日本国民に加入義務あり。

◆利用条件

介護保険:お住まいの市区町村で申請した後、要支援認定・要介護認定を受けた人。

医療保険:条件なし。

原則として介護保険と医療保険を併用することはできません。

(*診断名が分かれていて、訪問リハビリを利用する場合に、併用できることもあります)

医療保険と介護保険両方が利用できる場合は、基本的には介護保険が優先されます。

訪問看護を受ける場合の介護保険と医療保険

訪問看護を受ける際に、介護保険と医療保険どちらをが優先されるか。

それは【介護認定】を受けているがどうかで決まります。

介護認定を受けており、要支援・要介護の場合は、介護保険が優先されます。

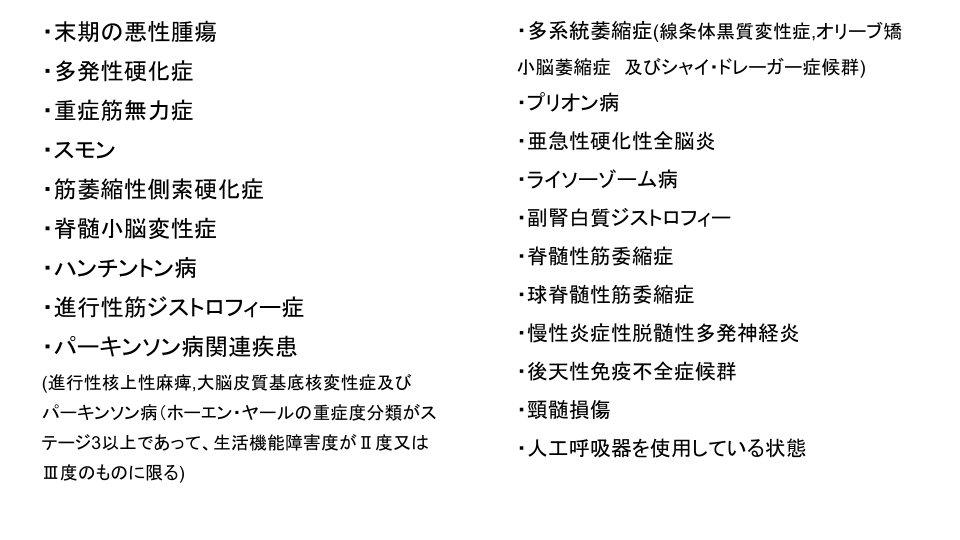

一部、厚生労働大臣が定める特定の疾病に該当する場合は「医療保険」が適用されます。

また介護認定を受けておらず介護保険を使用することができなくても、医師より訪問看護指示書が出されていれば、医療保険を用いて訪問看護を受けることができます。

◆支給限度額

介護保険:あり。要介護度によって異なる。

医療保険:なし

◆訪問時間

介護保険:1回の訪問時間は、次のうちのいずれかになる。

1)20分未満

2)30分未満

3)30分以上60分未満

4)60分以上90分未満

医療保険:1回の訪問時間は30分〜90分となる。

*病状や状態によって医師が認めた場合はこの限りではない。

◆訪問回数

介護保険:制度としては回数に上限は無い。各人の月の利用限度額に応じて、その範囲内の回数になることがほとんどではあります。

医療保険:通常は週に3回までですが、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、週4回以上の利用が可能です。

まとめ

介護保険: 65歳以上の第1号被保険者、特定条件下にある第2号被保険者を対象に、介護にかかる費用を軽減することを目的とした保険

訪問看護を受ける際は、介護認定を受けていれば基本的に介護保険を利用します。

サービスを受ける頻度や回数は、各人の介護度に合わせた、月の利用限度額をベースに決まることが多いです。

おうちのカンゴは、東京都23区内中心に12拠点ある訪問看護ステーションです。

会社概要を確認したい方はこちら。